フォトアルバム

指定なし

外国籍住民の盆踊り参加で忘れてはいけないのが日本語支援ボランティア(日本語の先生)です。小田琴子先生はご自身もゆかたを着用して、日本語受講者の皆さんに絶えず気を配っていました。小田先生、ありがとうございました。

外国籍住民の盆踊り参加には多くの方々に協力をしていただきました。第四支部所属で盆踊親交会の竹ケ原さん、高島平三丁目自治会第三支部の加藤美津子支部長らです。お二方も外国籍住民に寄り添いながら、盆踊りに向けてグループを取りまとめてくれました。お疲れさまでした。

日本語教室で学ぶ外国籍住民をまとめてきたのは滝口さんと秦さんでした。お二人とも盆踊りは初めてでしたが、まだ日本語もたどたどしい外国籍住民をリードしてきました。

8月23日(土)に開催された高島平三丁目自治会主催の盆踊りに参加しました。当日は水色のおそろいのゆかたを着て、初めての盆踊りでした。日本語教室終了後に高島平盆踊親交会の竹ケ原さんが先生となり着付けや踊りを習いました。当日は皆さん緊張していましたが、住民の方々のあたたかい応援で1時間余りの盆踊りを無事に終えました。お疲れさまでした。

今回のBIAワークショップを裏方で支えたのが団地居住の中高年ボランティアと中国籍ボランティアでした。比較的若い層で構成されている中国籍ボランティアは日本の中高齢者と共に実に活発に動き、さーくショップ成功の原動力になりました。ワークショップ終了後に、BIAの皆さんと一緒に記念撮影をしました。

レセプションの後半を盛り上げたのはウットロンのパフォーマンスでした。変わらぬハックさんの声量のある歌声にBIAの皆さんも、思わず母国にいるように感じたそうです。30分と短い時間でしたが、高島平の住民の皆さんも大感激でした。今回のBIA ワークショップは中高年ボランティア、比較的若い人たちで構成されている中国籍住民の協働で成し遂げられました。

歓迎レセプションには40名の方が出席しました。ゲストでは柴佳代子板橋区議会副議長らからご挨拶をいただきました。またジャストフレンズの磯崎光邦さんも出席されていたため、会場から1曲だけでもとリクエストがありました。磯崎さんはいつものライブのように100万本のバラなど4曲を歌ってくれました。BIAのメンバーたちも大変感動していました。

陶器を出展した澤さんは30年以上にわたって陶器の作成をしてきました。とても大きな花瓶や飾りなど、鑑賞に訪れたみなさんを驚かせていました。澤さんもたくさんの賞を受けており、毎年出展をしています。BIAの皆さんに、手作りのお香立てをプレゼントしました。

BIAワークショップでは団地に居住する方にも出展を依頼しました。団地にお住いの加藤美津子さんは長年書き留めた書画を出展しました。いくつもの賞を受賞するなど、加藤さんお書画は定評があります。島崎藤村の詩や万葉集などから題材を得て流れるような仮名文字で書かれているのが特徴です。

ワークショップのオープニングに続いてBIA会長のベビーさんによる生け花デモンストレーションが行われました。ベンガル語の同時通訳はシウリさんが行い、伝統的な生け花のコロロを聴衆の皆様に伝えていました。

5月18日(日)午前11時からバングラデシュ生け花協会(BIA)訪日団(マスド・カリム団長)をお招きしてワークショップを開催しました。ワークショップには8名のBIAメンバーが色あざやかなサリーを身にまとい、早朝から生け花を活けました。高島平ACTの吉成勝男理事の開会あいさつののち、訪問団のマスド・カリム団長がBIA設立の経緯、バングラデシュにおける生け花活動の現状などについてお話をしました。ゲストを代表して宮坂幸正高島平三丁目自治会長及び岩井桐子区議会議員が挨拶をしました。オープニングには80人を超える団地住民が参加し大盛況でした。

3月8日(土)のスマホ教室には団地居住の高齢者9名が参加しました。スマホは持っているけど使い方がわからない、lineのアプリはインストールしているけど孫とのテレビ電話機能しか使ったことがない、という方がほとんどでした。高齢者は対面で一つずつ丁寧にスマホの基礎知識を学んでいました。ACTで学ぶ外国籍住民は日ごろ、日本人と親しく話をしたことがない人がほとんどで、お互いに文化交流を楽しみました。小田先生、三宅先生、お疲れさまでした。

3月8日(土)の午後2時から高島平ACTで日本語を学ぶ外国籍住民が高齢者を対象としたスマホ教室でlineなどの操作方法を教えました。中国籍の秦亜州さんはじめ外国籍住民7名が高齢者と向き合って、スマホの操作方法などについて個別に教えました。当日は日本人ボランティアもアシスタントとして外国籍住民を補佐しました。スマホ教室に来た高齢者はスマホの操作だけでなく多文化交流もできたと大喜びでした。またスマサポ板橋のボランティアの方々も駆けつけ、専門的な相談に応じていました。皆さん、お疲れさまでした。

高島平春節には10数名の子どもたちも参加しました。集会所に併設された広い和室で遊んだ後は、大人たちに交じって餃子を一緒に作りました。みんな、楽しかったね。

2025年1月26日(日)の12時から二丁目団地33₋2号棟集会所で2025高島平春節を開催しました。当日は高島平ACTの中国籍ボランティアを中心に準備をすすめ、手作り餃子や日本のお雑煮などでおもてなしをしました。50名を超える中国籍、日本の住民が参加し大盛況でした。日本語教室の責任者の原田和子先生から暖かなご挨拶をいただきました。最後は会員が持ち寄った景品を前にビンゴゲームで盛り上がりました。

イスラム教徒にとってイードはラマダン明けに行う大切な行事です。毎年、日本に住むムスリムの人たちも様々な国やグループでイードをお祝いします。

いまはイスラム教徒にとってラマダンの最中であり、日の出から日の入りまで食べ物や水さえ口にしません。それでも休むことなく仕事をし、学校に通っています。イスラム教の人を見かけたら、ちょっと声をかけてください。

11月30日の土曜日に開催された新高島平ファミリー名店街のイベントにバングラデシュの人気バンド「ウットロン」が出演しました。ハックさんの代わることのない迫力ある歌声で、聴衆の皆さんを感動の渦に巻き込みました。

11月8日(金)から高島平ACT理事の吉成がバングラデシュを訪問しています。9日にはバングラデシュいけばな協会(BIA)主催のレセプションが開かれました。冒頭あいさつをしたBABY会長は2025年5月頃に東京で同協会主催のワークショップを行うので、協力をお願いしたい旨のあいさつがありました。レセプションには同会顧問でバングラデシュ商工会議所の顧問のホセイン先生ご夫妻もお見えになり、旧交を温めることができました。吉成は15日まで滞在予定です。

昨年11月から高島第二中学校で外国籍児童のために通訳支援をしています。現在は胡さん、孔さん、滝口さんの3名でチームを組んで、日本語支援が必要な児童に事業に同席して通訳支援をしています。高島平団地の外国籍住民は増加し続けています。両親の都合で母国で日本語学習をしないまま、小学校や中学校に通うことになり、ほとんど授業を理解できていません。進学にも影響するため、高島平ACTでは中国語をはじめ通訳ボランティアがチームを作って支援をしています。ボランティアがまったく足りていないのが現状です。皆さんもボランティアに参加しませんか。

(吉成)

2023年11月から高島第二中学校で通訳支援をしている胡さん、孔さんが参加して9月から再開する通訳支援に関する打ち合わせをしました。滝口さんは都合によりお休みでした。高島第二中学校では外国籍児童が急速に増加しています。家族の都合で日本語学習をしないまま来日した児童も多くいます。高島平ACTは日本語支援が必要な外国籍児童のために今年度も支援に取り組みます。中国語ができるボランティアも募集しています。お気軽にご連絡ください。

7月6日(土)ファミリー名店街に飾られている七夕の笹に外国籍住民が願いごとを書きました。日本語教室終了後、ボランティアの先生から渡された短冊に「日本語がうまくなりたい」、「大学院に進学したい」など思い思いの願いごとを書いて笹に取りつけていました。願いごとが星に届くといいですね。☆彡

5月18日の土曜日、初級日本語教室でボランティア支援員をしている前田侑里さんの卒業お祝いをしました。前田さんは2021年7月から高島平ACTの初級日本語教室に参加しています。今年3月、無事に大学を卒業しました。前田さんは就職も決まり、4月から新天地で活躍をしています。環境の変化もあり、日本語教室はしばらくお休みですが、都合がつけば教室の来てくれるそうです。この日は、同じく学生ボランティアの小田琴子さんも参加しました。小田さんはすでに就職が内定しています。若い二人の門出に原田さん、澤さんが心を込めて花束を贈りました。前田さん、小田さん、🎊おめでとうございます。

5月11日の土曜日、初級日本語教室で学んでいるネパールのタマンさんを囲み、新高島平のネパールレストランでランチ会をしました。この日は子どもたちの日本語支援をしてる原田和子先生、澤喜代子先生そして吉成が参加しました。タマンさんは故郷で主食としているキビの粉で練った「ディド」を注文し、カレーにつけておいしそうに食べていました。昨年10月に開催した多文化理解討論会でタマンさんは素朴な故郷のお話をしていましたが、実際に「ディド」を味見しながら話を聞くのもいいなと感じました。

5月1日、高島平ACTの吉成勝男理事が日本ムスリム商工振興会のM.J.M. ジェスリ理事長、ムハマド ズベリ事務総長及びMD.M. イスラム副理事長と同団体が来年予定しているイード・フェステバルの開催について意見交換をしました。これまで日本で活躍しているムスリムは宗教行事であるイフタルやイードを出身国ごとに開催してきました。ムスリム商工振興会は統一したイード・フェスティバルの開催を計画しています。この日の意見交換でイード・フェステバルを2025年4月に開催することを決めました。今後は使用する講演やイベントの規模、具体的な準備などについて協議を進めることになりました。

2021年から高島平ACTの初級学習支援に参加している理事の前田侑里さんが大学を卒業しました。3月20日に大学で卒業式が行われ、前田さんはあでやかな着物姿で出席しました。すでに就職も決まっており、社会人として出発です。。前田さん、本当におめでとうございます。

3月2日に開催した日本語支援スキルアップ講座の司会は高島平ACT理事の李詩琦さんでした。この間の高島平ACTの講座やイベントの司会を数多く引き受けていて、いまやベテランといえます。先生の紹介をはじめ、進行などスムースにすすめていました。

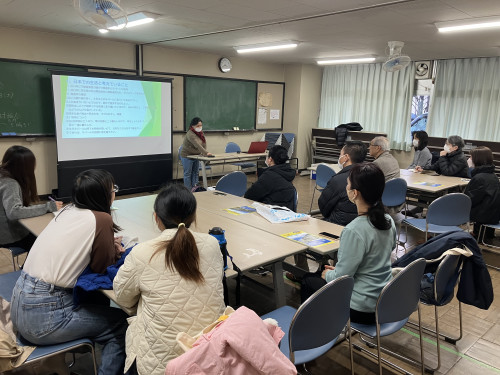

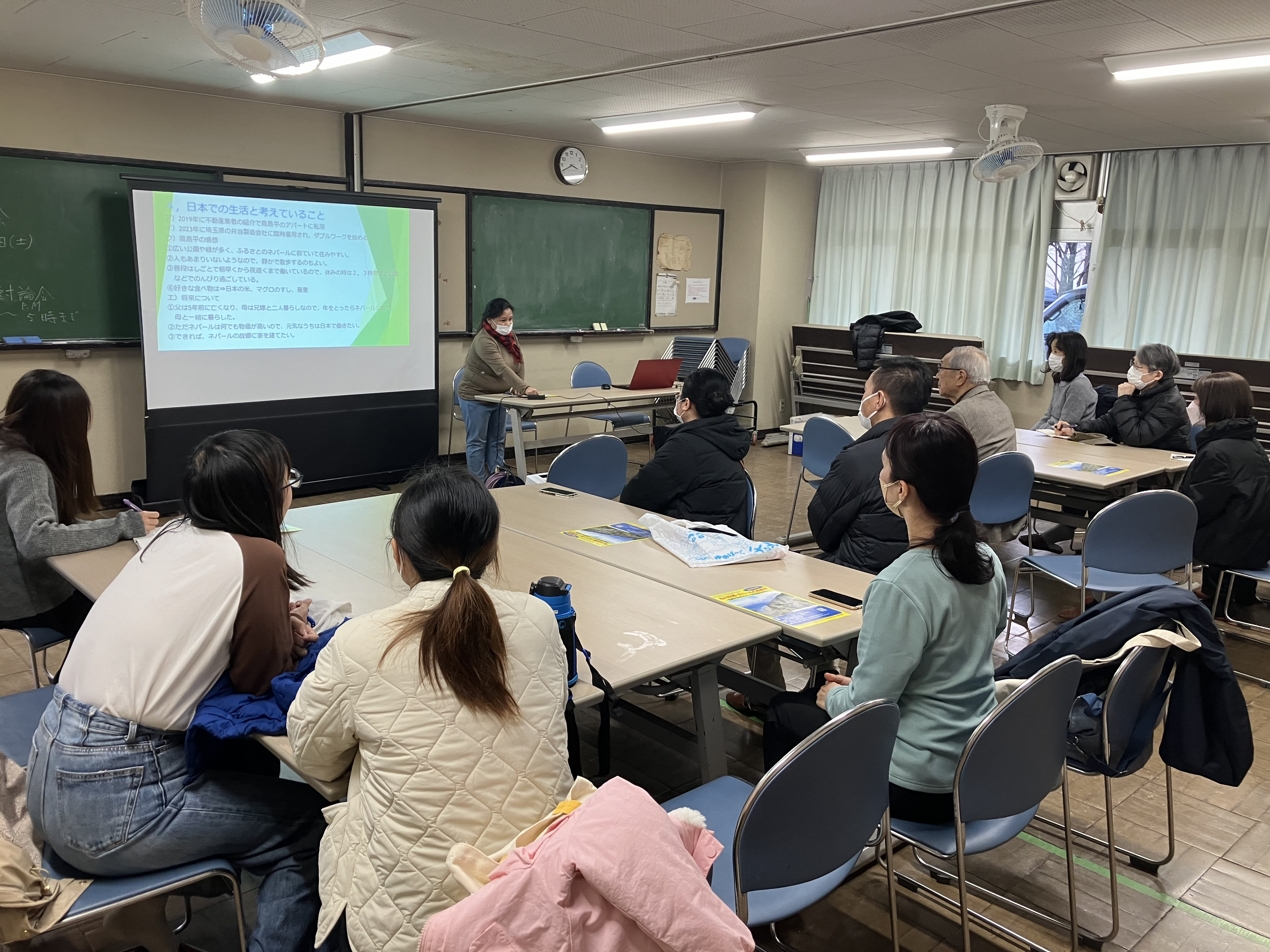

3月2日(土)の午後3時30分から日本語支援スキルアップ講座を開催しました。会場には20名を超える中・高齢者が参加し、山梨学院大学特任准教授の中山由佳先生のお話を熱心に聞いていました。講座は4の事項に答えながら自己紹介をするアイスブレークからはじまり、会場はなごやかな雰囲気に包まれました。中山先生のお話は非常に分かりやすく、これから日本語を教えたい、現在教えている方々の参考になったようです。この講座は公益財団法人大同生命厚生事業団「シニアボランティア活動助成」を受けて実施しました。中山先生、ありがとうございました。

2月17日に初級日本語教室の受講生4名のスピーチ会が開催されました。スピーチ会を企画した小田琴子先生の司会でスタートし、4人は緊張した面持ちながら堂々と日本での暮らしや楽しかったことなど上手に話しました。中には感情たっぷりに日本の演歌を歌う人もいて、会場を驚かせました。小田先生、お疲れさまでした。

2024年1月13日に開催した第2回多文化理解討論会ではネパール出身のタマンさんがお話をしました。ネパールのヒマラヤ山脈が間近に見える村から10年ほど前に来日したタマンさんはたくさん苦労をしながら日本で生活をしてきました。往復で3時間もかかるので学校には行かなかった、とおおらかに話すタマンさんは、だれもの心を温めてくれました。医療ボランティアとしてネパールに長年赴任していた向川原さんと本物のネパール語でコミュニケーションをとっていました。

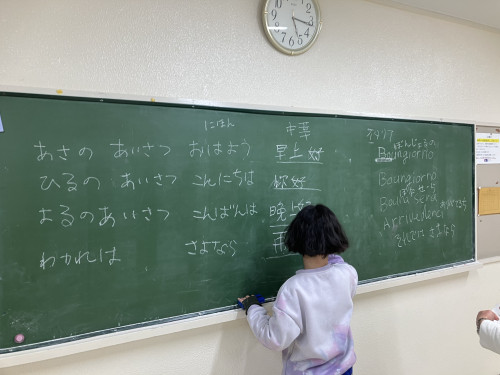

二丁目日本語教室で学習する子どもたちは、みんな積極的です。進んで黒板に向かい日本語の練習をしています。きっとすぐに日本語がうまくなるよ。

2023年11月から開設された二丁目日本語教室では常時6名~8名の子どもたちが学んでいます。日本語がほとんど理解できない子、少し話せる子などレベルはバラバラですが、ボランティアの戸村文子先生はすべての子どもたちに目を配り大奮闘です。子どもたちは戸村先生が大好きで、終了時にはエルガーの愛の挨拶を歌いながら日本語、イタリア語、英語であいさつをしています。

12月23日の土曜日、高島平ACTの顧問に就任している立教大学の野呂芳明先生がゼミ生を連れて高島平を訪れました。まず高島平ACTの日本語教室を訪れ、授業を見学しました。この日は初級の中級クラスの受講者がいなかったため、担当の見目先生と前田先生がお話をしました。前田先生は見学に訪れた学生たちとほぼ同じ年齢であるため、学生たちも興味深くお話を聞いていました。その後、吉成理事が高島平二丁目及び三丁目団地を案内した後、三丁目団地自治会の宮坂幸正会長と原千鶴子副会長から団地の高齢化をテーマにお話を伺いました。学生たちにとっては実りある高島平訪問であったようです。

2023年4月から「令和5年度東京都在住外国人支援事業」助成対象事業となっている日本語教室ですが、20人近くの受講生が毎週土曜日の午後2時に高島平三丁目10-1号棟集会所に集まっています。中国籍の受講者に交じって3名のフィリピン籍の受講者が11月から初級の初級クラスに参加しています。ひらがなや漢字の読み書きを覚えたいと熱心に原田先生、澤先生、三宅先生のお話を聞いています。早く漢字をたくさん書けるようになるといいですね。

2023年12月16日(土)の午後3時30分から第3回金融基礎講座を開きました。この講座は昨年度に続いてゆうちょ財団の助成を受けて開催されていますが、この日は東京都消費生活普及員の早野木の美さんをお招きして外国籍の子どもたちのためにお金の使い方について学びました。5名の子どもが保護者とともに参加し、早野先生の工夫を凝らした楽しい授業を受けていました。今年度の金融基礎講座は、すべて終了しました。来年度も外国籍の子どもや住民たちにもわかりやすい講座を準備します。

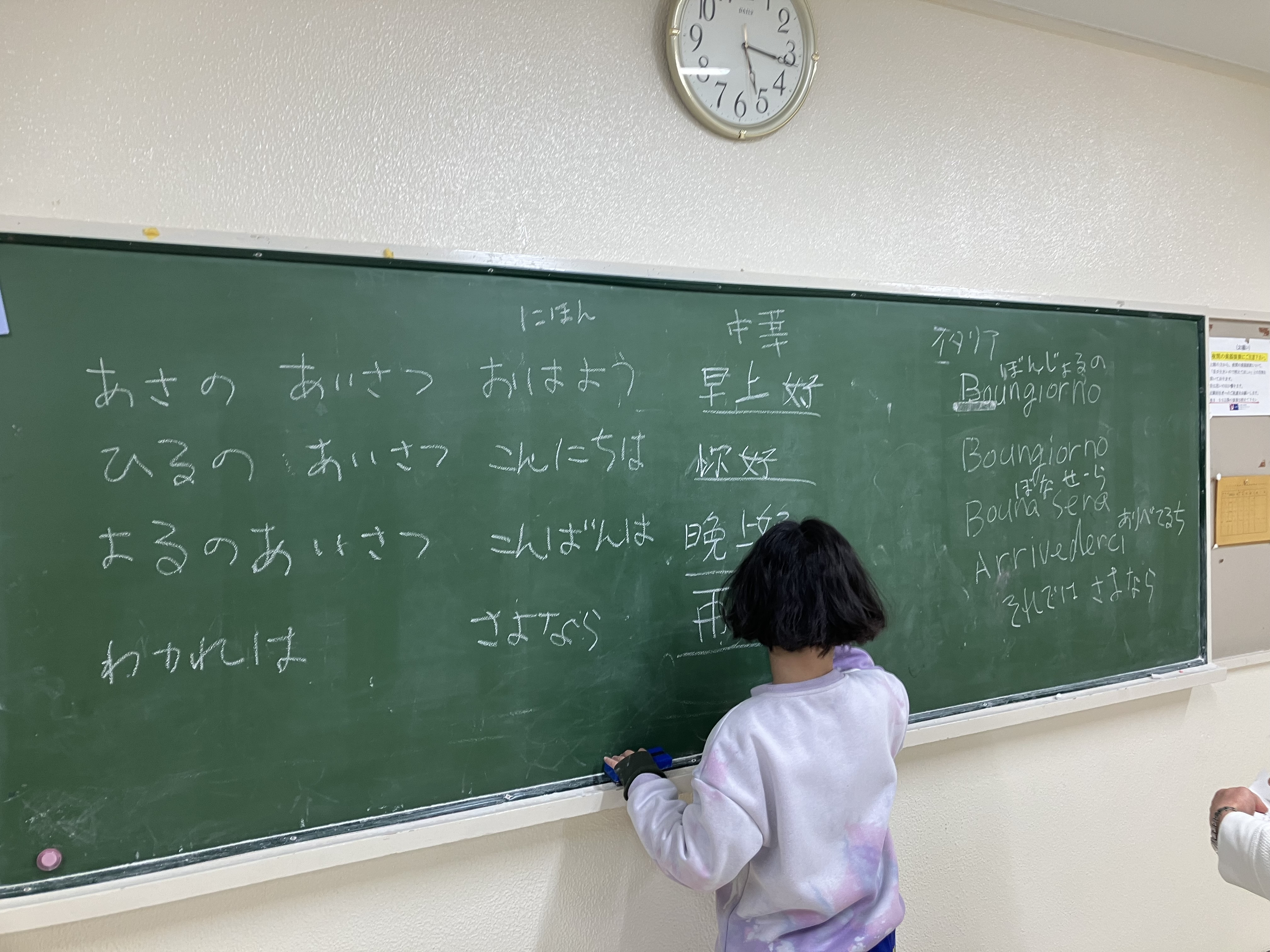

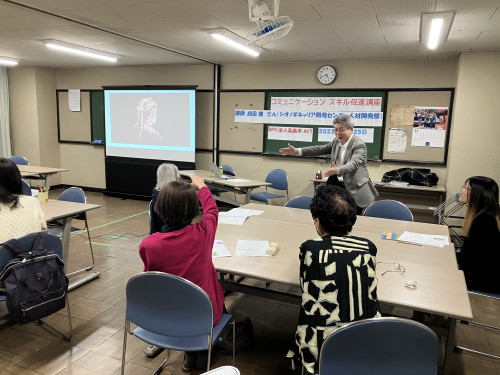

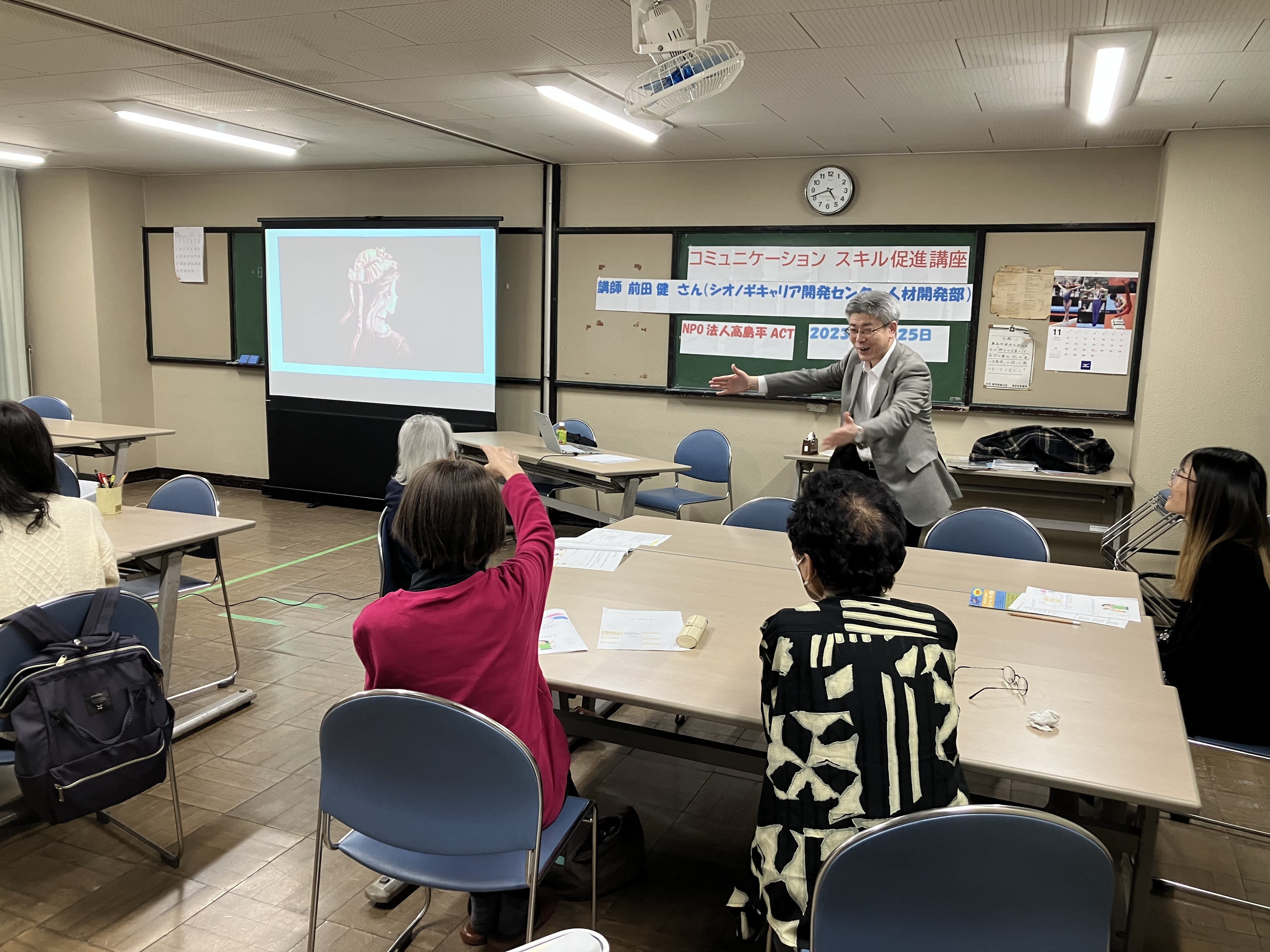

2023年11月25日、大同生命厚生事業団シニアボランティア活動助成を受けて「コミュニケーションスキル促進講座」を開催しました。当日はシオノギキャリア開発センター人材開発部課長の前田健先生をお招きしてお話を伺いました。冒頭の自己紹介から前田先生はユーモアたっぷりで、会場を大いに沸かせました。内容も多岐にわたり、日ごろのコミュニケーションの大切さを改めて考えさせる貴重な講演でした。

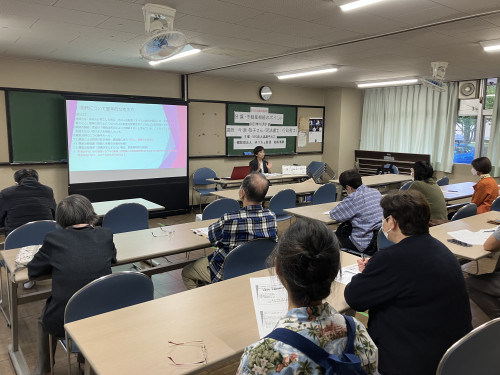

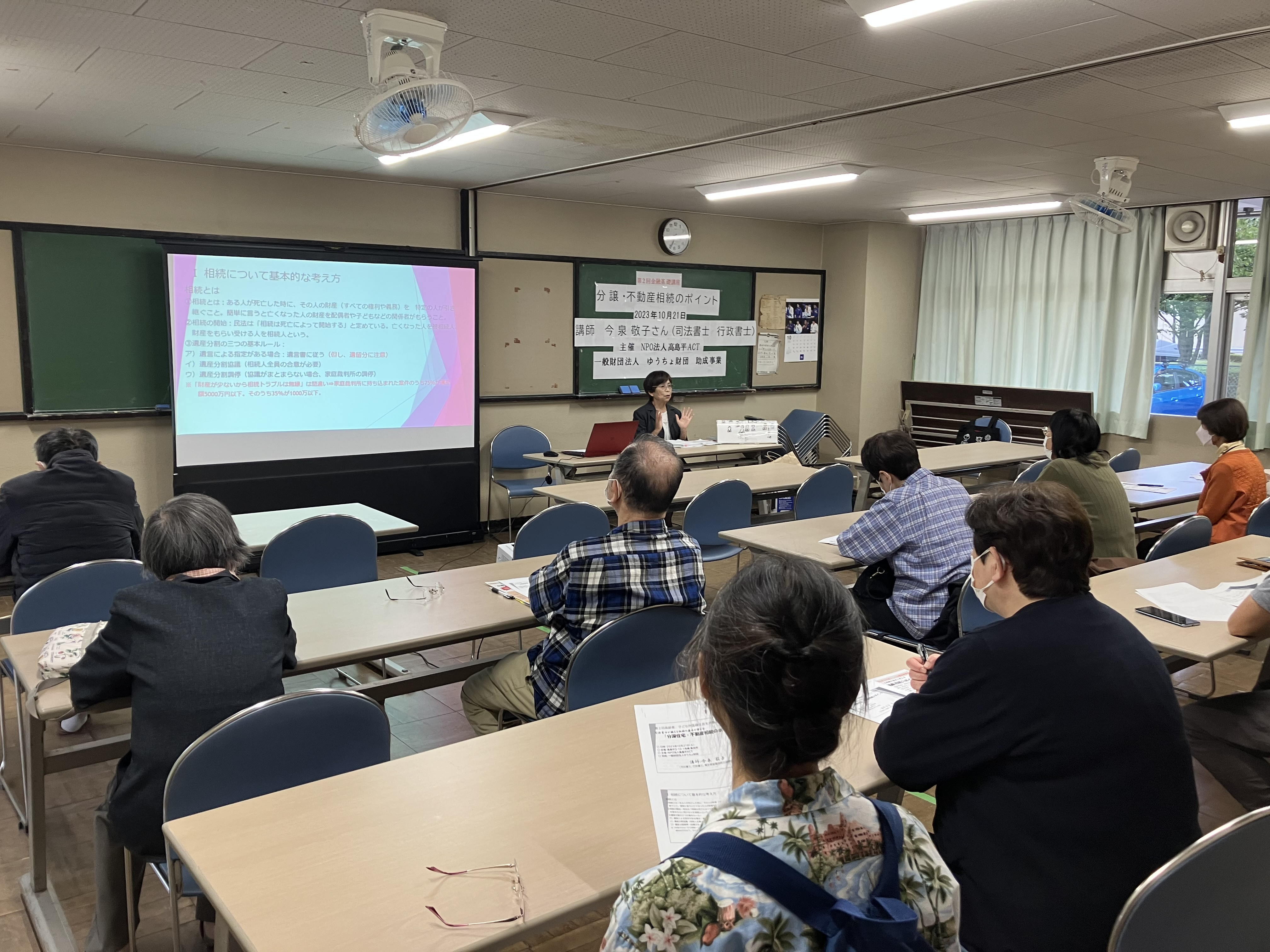

10月21日の午後3時30分から5時まで、第2回金融基礎講座が開かれました。この講座は一般財団法人ゆうちょ財団から助成を受けて実施されているもので、毎回、相続やお金の使い方など身近な話題をもとに司法書士や弁護士などの専門家が分かりやすく講義をしています。この日は20名の住民が参加し熱心にお話を伺っていました。なお、今回は外国籍住民も対象としていたため、中国語通訳を理事の李詩琦さんが務めました。今後も多言語での講座を増やしていきます。次回は12月16日に「子どものお金の使い方」講座を東京都消費生活総合センターの早野さんをお招きして開催します。お問い合わせはNPO法人高島平ACTまで。

東京都の「令和5年度 東京都在住外国人支援事業助成」の対象事業として助成を受けて実施している初級日本語教室では子どもたちも学習をしています。小学校低学年の子どもたちが毎週土曜日の午後2時から高齢ボランティアの支援を受けて日本語学習に取り組んでいます。

今年4月から「令和5年度 東京都在住外国人支援事業助成」の対象事業として助成を受けて実施されている初級日本語教室も6カ月を迎えようとしています。受講者も増え続けており、9月30日には3人の新規受講者が参加しました。日本に来てから5カ月足らずということで日本語はほとんどできませんが、優しいボランティア支援員に囲まれてすぐに打ち解けていました。日本語教室は10月中旬から高島平二丁目団地でも開講します。ぜひ遊びに来てくださいね。

9月30日の土曜日、第1回多文化理解討論会を開催しました。これは今年4月から「令和5年度 東京都在住外国人支援事業助成」対象事業として実施されている初級日本語教室の一環として、地域の住民の多文化理解を深めることを目的に開催されたものです。12月9日にも第2回多文化理解討論会が開かれる予定です。どうぞ、皆さま気軽にお越しください。

高島平ACTの日本語教室は団体設立直後の2011年12月から始まりました。真っ先に日本語学習支援ボランティアに駆けつけてくれたのが高島平三丁目団地第2住宅の堀越光雄さんでした。堀越さんは三丁目自治会の創立メンバーであり、民生委員なども歴任しています。文字通り「豊富な知識と経験」を生かして外国籍住民にやさしくわかりやすく日本語を教えていました。深刻な病の治療中にもかかわらず、いつも笑顔で外国籍住民に接していました。堀越さん、お疲れさまでした。そしてありがとうございました。

6月18日(日)の午後2時から板橋区立文化会館で開催されたオペレッタ「こうもり」を吉成、原田、澤、陳の4人で鑑賞しました。「こうもり」はヨハン・シュトラウスが作曲した喜歌劇で、当日は日本語での上演だったためとても分かりやすく面白いオペレッタでした。終了後は、すぐ目の前にあるイタリアンレストラン「パドマ」に直行し、ハッサンとの会話を楽しみながらおいしいビールと日本酒に皆さん顔をほころばせていました。日本語教室や自治会活動で疲れた体と心を休ませることができました。

2023年度第1回金融基礎講座を6月3日に開催しました。当日は司法書士の久保寺寛さんとファイナンシャルプランナーの詠昌弘さんをお招きして、ライフプランの作成と相続に関するお話を伺いました。この日は20名を超える地域の方が参加し、お二人のお話を熱心に聞いていました。

高島平ACTの日本語教室も順調にすすんでいます。高齢者、学生などが日本語支援ご支援をしています。とくに経験豊富な高齢者は学習方法を工夫しながら、若い外国籍住民にひらがなや日本の文化などを伝えています。ほほえましい風景ですね。

2022年7月30日のオリエンテーションからスタートした板橋区の補助金を受けた「多文化支援員育成事業」の修了式が2023年3月18日に行われました。この多文化支援員育成事業は全国の団地で大きな問題となっている高齢化と多文化化(外国籍住民の増加)に対処するため、中高齢者を多文化支援員として育成し、地域の外国籍住民との架け橋となり、外国籍住民とともにコミュニティをつくりあげていくことを目的として企画、実施されました。2022年6月に多文化支援員を募集したところ、定員10名のところ18名の方から申し込みがありました。16回の初級中国語講座、3回の多文化イベント、3回の異文化理解研修を経て、修了式では8名の中高齢者に修了証をお渡しすることができました。修了証を手に日本語ボランティアに参加した、外国籍住民の困りごとを解決するために相談員になりたいなど、熱い希望が寄せられました。

2022年7月から板橋区の助成を受けて実施してきた多文化支援員育成事業の一環として異文化理解研修を3回行ってきました。3月11日にはこの事業の最終回となる異文化理解研修Ⅲを開催しました。当日は立教大学の野呂芳明先生をお招きして「外国籍住民と団地のコミュニティ形成」をテーマにお話をしていただきました。高島平団地の外国籍住民数などの統計に基づいて、具体的な提案もありました。とくに二丁目団地では外国籍住民の比率が10%を越えており、住民組織による早急な多文化共生政策が必要であることが力説されました。NPOや自治会が果たす役割が、これまで以上に増しており、行政も含めた連携が必要です。

3月11日の土曜日に今年度最後となる初級日本語教室が行われました。毎回、新しい受講者が参加しており、ほぼ10名程度の中国籍の方が熱心に日本語を学んでいます。中高齢ボランティアや学生ボランティアが初級及び中級の日本語会話の支援をしてきました。これまで土肥記念高齢者福祉基金から助成を受けて日本語教室を運営してきましたが、2年連続での助成が受けられないことから、来年度は新たな助成先を探して継続していきます。

2008年4月、退去強制令書が発付されていた非正規滞在外国人が法務大臣に在留特別許可を求めて立ち上がりました。法務省に「再審情願」を提出後に記者会見を行いました。これはその時の写真です。10家族を超える非正規滞在外国人を支援していたのが外国人労働者を支援するAPFSです。1999年9月にもAPFSは非正規滞在外国人とともに一斉出頭行動を行いました。それから20数年が経過しているにもかかわらず、収容施設の問題、強制送還など非正規滞在外国人家族をめぐる状況は何も変わっていないようです。そしていま、出入国管理及び難民認定法が改悪されようとしています。

2月25日(土)の16:00から第4回多文化コミュニケーション塾を開催しました。当日は高島平地域包括支援センターの田畑文子所長をゲストとしてお招きし、高齢者が活躍できる地域づくりについてお話を伺いました。30名を超える参加者からは高齢化が進行する団地の中にあって、高齢者がどのようにコミュニティに参加していけばよいのかなど様々な意見が寄せられました。

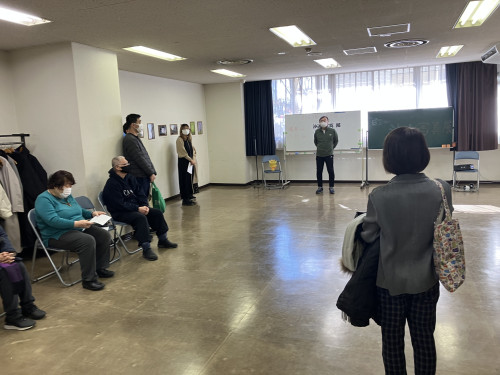

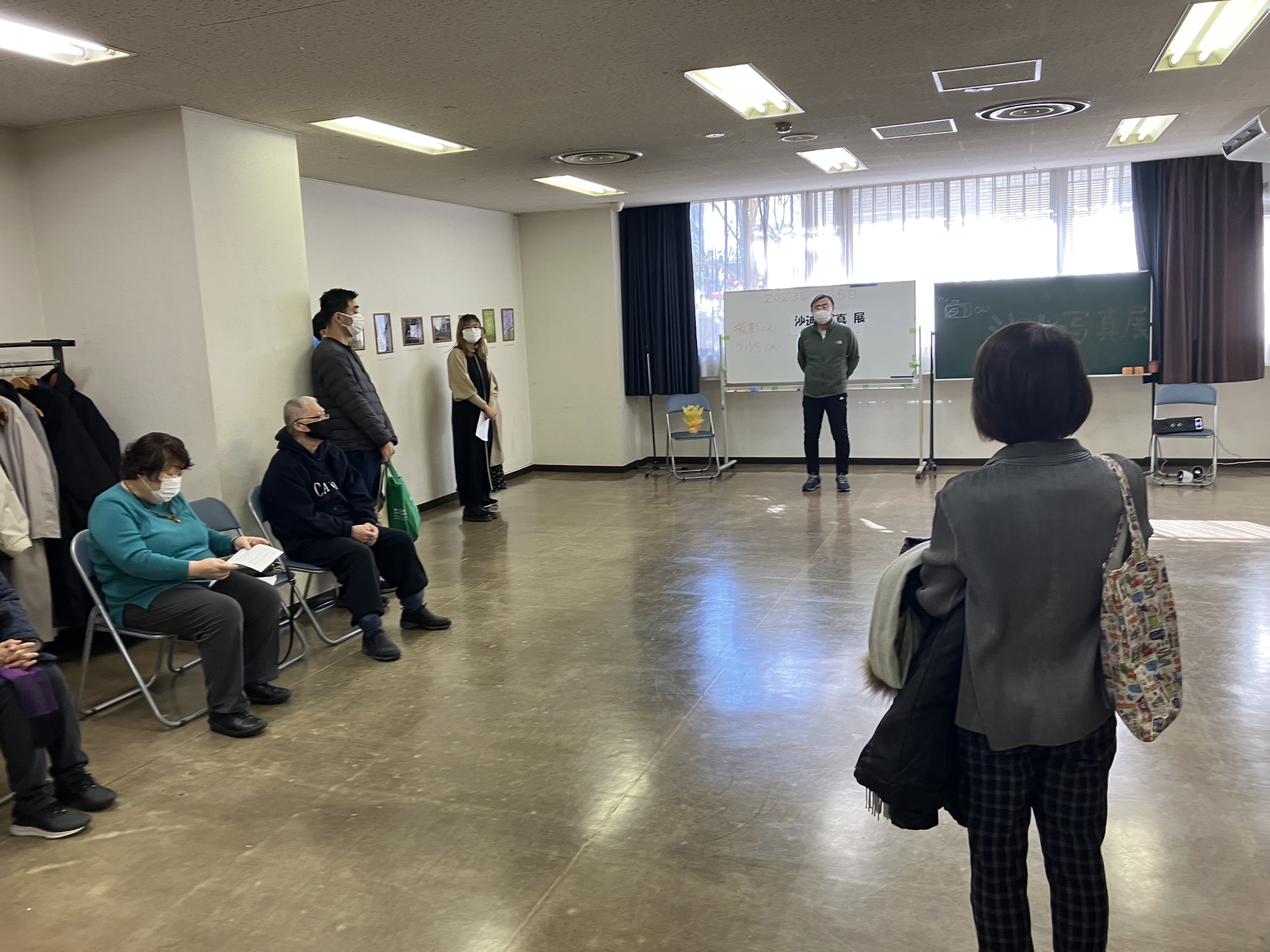

2023年2月5日(日)の午前11時から中国籍写真家で団地在住の沙迪さんの写真展が開催されました。当日の写真展で沙さんが来日してから撮りためてきた日本の風景や高島平の日常などを撮影した写真30点が展示されました。11時から行われたオープニングセレモニーでは高島平ACTの爲房代表理事の開会あいさつの後、高島平三丁目自治会の宮坂会長、東京都つながり創生財団の梅田課長、日本語教室で沙さんを教えていた日本語支援ボランティアの見目清子さんらから心温まるご挨拶をいただきました。当日は午前11時から午後4時30分まででしたが、延べで150名の方が沙さんの写真に見入っていました。この写真展は板橋区の「ボランティア・NPO活動補助事業」の助成を活用して実施していいる「地域の架け橋となる多文化支援員育成事業」の一環として開催されました。

日ごろからお世話になっている高島平三丁目自治会の宮坂幸正会長からお祝いのご挨拶をいただきました。団地に外国籍住民が増加する中で、自治会としても多文化共生にかかわる活動が必要であり、NPOなどと連携していくことが大切であるなど的確なご挨拶をいただきました。ありがとうございました。

東京都つながり創生財団の多文化共生課の梅田弘美課長にもご多忙の中、ご出席いただきました。梅田課長は、今後もNPOなどと連携しながら、東京都で多文化共生事業を定着、拡大していきたいと述べました。また江坂静子課長代理にもご出席いただきました。心のこもったご挨拶をありがとうございました。なお、Web東京都のマガジン「れすぱす」2月号で高島平ACTが紹介されておりますので、ぜひご一読ください。

2021年7月から昨年4月まで沙さんは高島平ACTが主催する初級日本語教室を受講していました。初心者コースに在籍していましたが、日本語支援ボランティアの見目清子さんが、対面で日本語や日本の文化・習慣などを教えていました。沙さんが写真展を開いたことにお祝いの言葉を述べるとともに、日本社会で一層奮闘してほしいと励ましていました。見目さん、ありがとうございました。

2月11日の写真展のオープニングセレモニーには30名を超える方が出席されましたが、午前11時から午後4時30分までに150名を超える方が沙さんの写真を鑑賞していました。

2018年に長男のダニエルと弟を残してフィリピンに帰国を余儀なくされたドゥーラ夫妻が2022年11月に来日しました。弟が入院した際に、特別に査証を得て来日したことはありますが、家族4人が再会できたのはほぼ5年ぶりになります。ドゥーラ夫妻は立教大学のフィリピンプロジェクト授業で学生がマニラを訪れた際に、インタビューも受けています。今年1月10日に、理事の吉成がドゥーラ夫妻、ダニエルを招待して高島平のレストランで歓迎の食事会をしました。ドゥーラ夫妻は日本での就労を希望しており、いったん帰国したうえで、就職先などをさがすことになりました。

2022年12月26日、バングラデシュのナンヌ家族(配偶者のベビーさんと子ども4人)と高島平ACTの理事である吉成勝男が板橋区大山のイタリアンレストラン「パドマ」で久しぶりに懇親を深めました。ナンヌさんと吉成は30年来の友人であり、友情と信頼を深めてきました。ナンヌさんは吉成が立教大学のプロジェクトでバングラデシュを訪れた際にも、同行しています。35年近くの日本での生活の中で、ナンヌさんは事業にも成功し、大田区内で平穏に家族と共に暮らしています。長女はすでに大学進学が決まっており、将来が楽しみです。バングラデシュと日本の関係は意外と深く、バングラデシュが独立した際に、日本政府はいち早く承認をしています。高島平にもバングラデシュ籍住民が居住しており、今後もナンヌさんの協力を得ながら交流を深めていきたいと思います。

2022年12月10日(土)の午後3時30分から日本語教室クリスマス会を開催しました。現在、日本語教室は公益信託土肥記念高齢者福祉基金の助成を受けて毎週土曜日に実施しています。この2年間で、30人近くの受講生が登録をしています。団地の高齢化と多文化化の中で、外国籍住民の増加は顕著となっています。日本語教室には団地在住の中国籍住民が毎週土曜日に7人から10人程度参加しています。受講者の中からクリスマス会を開催したいとの声が上がり、12月10日に開催したものです。クリスマス会にはシニアボランティアや学生ボランティア、受講生など20人が出席し、ゲームをしたり懇談を深めました。子どもたちもたくさん参加し、ゲームやプレゼントなどを楽しんでいました。

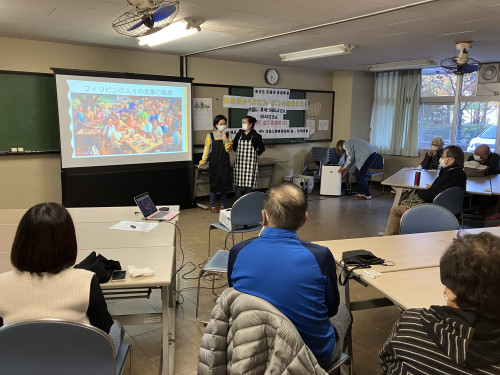

2022年11月19日(土)15:30~多文化支援員育成事業の一環として「フィリピンの食生活から歴史と文化を考える」イベントを開催しました。当日は、団地在住でフィリピン籍の貝吹シェーラさんらがフィリピンの伝統料理であるシニガンスープを調理し、参加者にふるまいました。会場には20名を超える地域住民が参加し、初めて食するフィリピン料理に感動をしたり、調理の仕方を尋ねるなどしていました。その後、映像を使って、フィリピンの歴史と文化について貝吹さんらがお話をしました。今回のイベントもコロナ感染対策を徹底して実施しました。なお、このイベントは板橋区の「ボランティア・NPO活動補助事業」を活用して行われました。

2023年1月13日(金)にいたばし総合ボランティアセンター主催の「いたばしつながるカレッジ―地域における多文化共生を考える」は開催されました。最初に板橋区文化・国際交流課の高橋課長から区の多文化政策の進捗状況などについて報告がありました。続いて高島平ACTの吉成勝男理事から高島平団地の高齢化と多文化化の進行と、市民団体が自治会などの地縁組織と連携しながら地域の課題に取り組んでいることなど具体的な事例などを交えながら報告をしました。また学生ボランティアとして外国籍住民に初級日本語支援をしている前田侑里理事から、日本語教室では団地在住の高齢者や学生が若い外国籍住民に日本語支援をしていることで、高齢者、若もの、子どもたちが気軽に参加し、なごやかな雰囲気が自然と生まれていることなどについてお話をされました。会場からは日本語をうまく教えるコツは何かなど質問も出ました。磯部所長の気配りの行き届いた司会で寒い日でしたが、会場は終始暖かさに包まれていました。

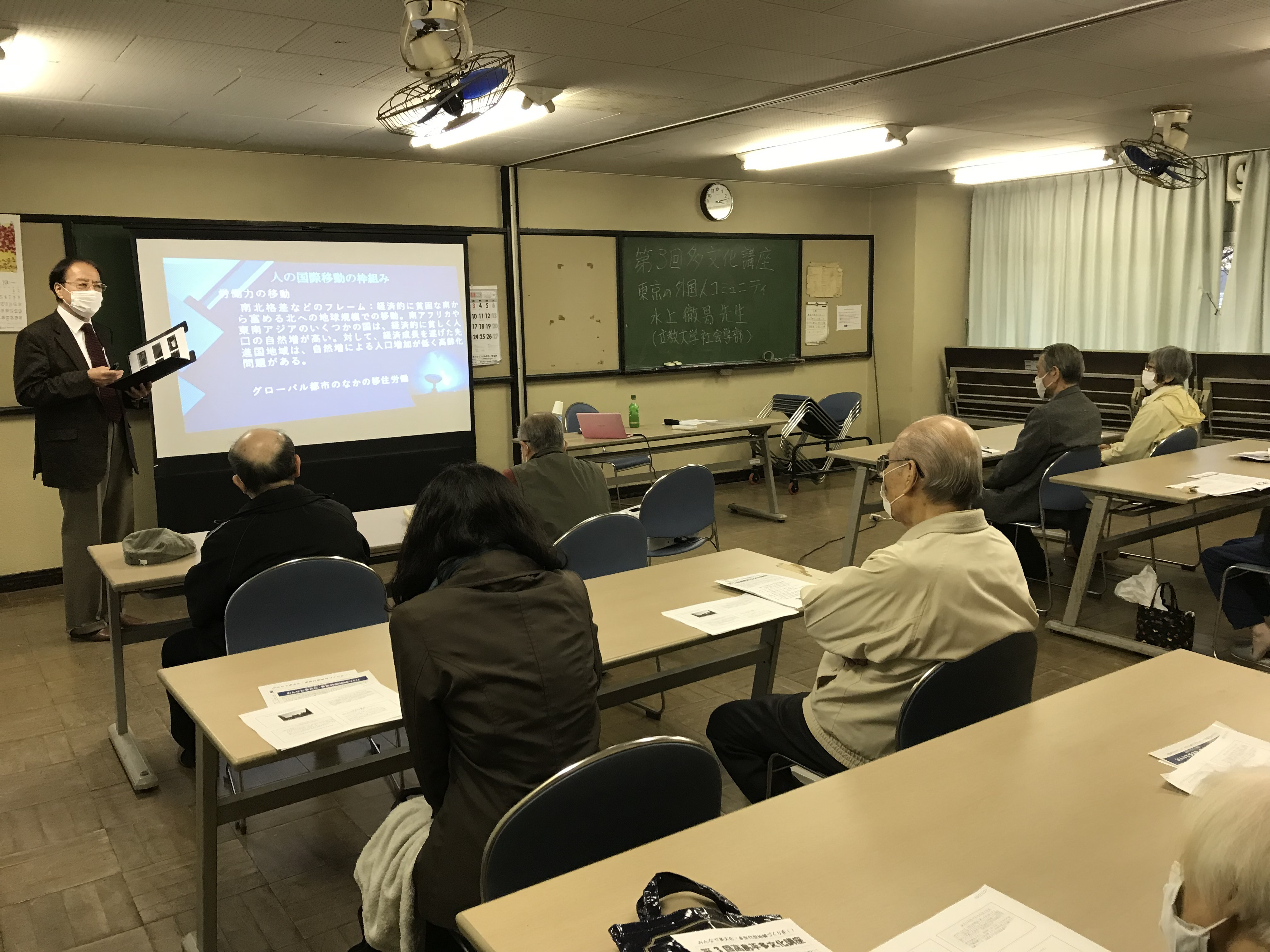

12月17日の土曜日、土肥記念高齢者福祉基金から助成を受けた第3回多文化コミュニケーション塾を開催しました。多文化コミュニケーション塾は地域の高齢者と外国籍住民が協働してコミュニティの結束性を強めていくことを目的とした事業の一環として実施しています。この日は立教大学社会学部長の水上徹男先生がゲストとして「超高齢化社会とコミュニティの役割―外国籍住民を中心として」をテーマにお話をしました。会場には30名近くの方が参加し、「社会全体の関係性が希薄化する中で、コミュニティを再生するには」といった難しい質問などが寄せられました。

12月10日の土曜日にクリスマス会を開催しました。子どもたちもたくさん参加し、クイズやゲームを楽しみました。見目さんが景品を用意して、お楽しみのビンゴゲームは大人気でした。お腹いっぱいになって皆さま、大満足でした。

初級日本語教室は毎週土曜日に開催しています。受講者が少しずつ増えていて、ボランティア支援員が不足しています。ご都合のつく方はぜひ、ボランティアをお願いします。年齢、性別、国籍など一切問いません。意欲のある方は大歓迎です。連絡は下記まで。

電話:080-3018-2011

Email:in.act.takashima@gmail.com

2022年7月から開始された地域の中高齢者を対象とした多文化支援員育成事業も6か月が過ぎようとしています。支援員育成の募集には定員を超える12名の方が申し込みをしました。異文化理解研修Ⅰ及びⅡまで終了しています。またイベントとしてバングラデシュのウットロンによるコンサートも台風が直撃する中で開催しています。フィリピンの食生活を通して歴史と文化を学ぶイベントにもたくさんの方にお越しいただきました。7月から2023年3月までに16回開催を予定している中国語基礎教室も順調に行われています。発音など難しいものの中国籍ボランティアが親切に中国語を教えています。

2022年10月16日に東京弁護士会の山浦誠治弁護士をお招きして異文化研修Ⅱを開催しました。当日のテーマは「外国籍住民を守る法律」でした。近年の労働力不足の中で、外国人を雇用する企業が増えています。また本来は労働者であるにもかかわらず「技能実習」という名目で、労働者を受け入れるようになっています。言葉の壁や文化の壁などで弱者である海外から来た労働者は不当な待遇を受けていることが少なくありません。当然、外国人であっても労働基準法や労働契約法などすべての法律が適用されます。中には外国人が日本の法律を理解していないことに付け込んで、労働法違反を繰り返す事業主もいます。山浦弁護士の講座ではわかりやすい言葉で、外国人自身が自らを守る法律についてお話をしていただきました。移民を受け入れるのであれば、法律を遵守し、日本人と同様の処遇を行うべきです。

異文化理解研修では高島平再生が板橋区とURによってすすめられています。再生とは広大な敷地を有するUR団地の建て替えを意味しています。建て替えは2丁目及び3丁目団地に及び高島平地域が想像もできないほど変容していくことになります。高島平団地の高齢化率は40%を超えており、板橋区及びURは住民の理解と納得を得ながら建て替えを進めることができるのか疑問が出されています。異文化理解研修などを通して、高島平再生について高島平ACTも情報を発信していきます。

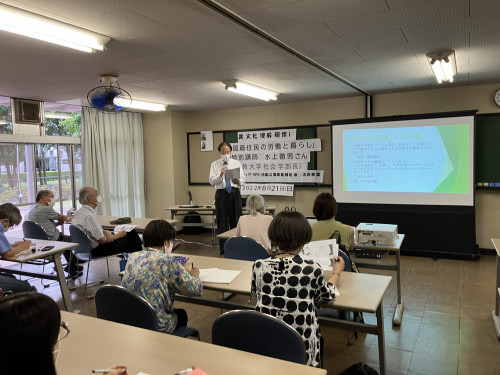

2022年8月21日の午後3時から土肥記念高齢者福祉基金の助成事業である異文化理解研修Ⅰを開催しました。講師は立教大学社会学部長の水上徹男先生でした。この事業は地域に在住する中高齢者が経験と知識を生かし外国籍住民を支援し、比較的若い層で構成されている外国籍住民は地域の助け合い活動などに参加していくシステムを作り上げることを目的としています。会場には30名ほどの住民が参加し、熱心に水上先生のお話を聞いていました。

2021年度から高島平ACTは公益信託土肥記念高齢者福祉基金から助成金をいただき、日本語教室、異文化理解研修などを開催しています。日本語教室や研修に参加する外国籍住民の利便性を高め、よりコミュニケーションを深めていこうと助成金でポケトークを購入しました。ポケトークは約140か国語に対応する自動翻訳機で、日本語教室や異文化理解研修のほかに日常的なコミュニケーションツールとして使っています。

2022年8月7日に開催されたファミリー名店街開設50周年記念イベントにバングラデシュの文化・教育活動をしているショルリピが演奏をしました。真夏の暑い中、10人を超えるショルリピのメンバーが熱演しました。

11月19日(日)の午後3時から、板橋区から助成を受けている多文化支援員育成事業の一環として「食生活からみたフィリピンの歴史と文化」を開催しました。当日は貝吹SHIELAさんらが手作りのシニガンスープを参加者の皆さんに試食していただいた後に、映像をみながらお話を伺いました。興味深いお話に会場からは質問が続出しました。参加者は定員の15名でした。また中高年ボランティアや学生ボランティアも大活躍でした。

9月18日の日曜日、大型台風が吹き荒れる中でバングラデシュのウットロンのライブコンサートを開催しました。約1時間のコンサートでしたが、リーダーのハックさんはじめバンドのメンバーが熱い心をうたい上げていました。伝統的なダンスもあり、40名を超える参加者の皆さまはバングラデシュの熱い息吹を感じていました。

7月30日(土)の午後3時30分から公益信託土肥高齢者福祉基金の助成を受けて「第1回異文化コミュニケーション塾」を開催しました。昨年度から引き続き同基金から助成を受けことtができ、日本語教室(6月から毎週土曜日14:00~)、異文化コミュニケーション塾など地域の高齢者と外国籍住民を結ぶ貴重なプロジェクトを実施できるようになりました。第1回異文化コミュニケーション塾には立教大学社会学部の野呂芳明先生にお越しいただき、「都市社会学から考える団地再生」をテーマにお話をしていただきました。講演は社会学における「都市」の概念について100年以上前の米国シカゴの事例を参考にしながら、わかりやすく現代の高島平について具体的な団地再生計画の進め方や問題点などを指摘する内容でした。野呂先生のお話は1時間30分程度と長いものでしたが、参加された皆さまには意義深い一日になったようでした。猛暑の中、ご出席いただきありがとうございました。

2022年8月に吉成理事がエルシャド経済公使と情報交換を目的としてバングラデシュ大使館を訪れました。吉成理事は9月に立教大学のプロジェクトチームとバングラデシュの帰還移民の調査のためダッカ訪問を予定しています。エルシャド講師との話では近年のバングラデシュの経済発展の現状、貧困対策などについて話をしました。

2022年も早いもので、もう1月が終わりになります。高島平ACTの日本語教室はコロナウイルスの感染拡大が続く中で1月は4回実施することができました。感染力が驚異的に強く、だれもがどこにいてもいつでも感染する可能性があります。重症化する恐れのある方や体調のすぐれない人にはお休みをとっていただき、感染対策をこれまで以上に徹底して実施してきました。現在、中国、モンゴル出身の方々8名が参加しています。大学生ボランティアも日本語学習支援に慣れてきた、緊張しながらも和気あいあいと授業を進めています。

12月26日に午後2時から埼玉県川口市でKahal Gallery主催でBangabandhu International Art Exhibitionが開催されました。Kahal Gallerygaは2018年にバングラデシュ出身のカムルル ハサンさんが仲間とともに設立した美術館です。展示会のオープニングセレモニーでは高島平ACTの吉成勝男理事、在日バングラデシュ大使そして立教大学の水上徹男社会学部長がゲストとしてお祝いのあいさつをしました。当日は50名を超えるバングラデシュの人たちが参加し、30展近くの絵画を鑑賞していました。バングラデシュ出身の芸術家が自らの手で美術館を日本で設立するのは初めてであり、文化的な交流を深める場として期待できます。美術館の住所は埼玉県川口市東本郷1239-6です。ぜひ一度訪れてください。

第4回(B班2回目)となるスマホ教室が11月27日に開催されました。定員4名の教室に10名を超える方の応募がありました。当日は中国籍の李さんが講師となり、王さん、沙さんが補助者となり4名の高齢者にスマホの操作方法、Lineアプリの使用などについて個別に教えました。この日は爲房代表理事もボランティアとして参加し、2時間を超える教室となりました。今年度のスマホ教室はこの日で最後になりますが、ご協力いただいたいたばし総合ボランティアセンターの飯野さんに感謝いたします。

11月21日の日曜日、高島平三丁目団地で立教大学社会学部長の水上徹男先生が「東京の中の外国人コミュニティ」をテーマとして講演をしました。当日は同じ立教大学社会学部の野呂芳明先生も出席し、昨年12月に自治会第4支部が実施した住民アンケート調査について報告をしていただきました。

10月23日、第2回多文化講座が開催されました。大東文化大学社会学部の飯塚裕介さんが「高島平団地住民の防災意識」についてお話をしました。講座の最後に高島平三丁目自治会環境防災部の庄司七郎部長が自治会の防災対策について報告をしました。皆さん、ありがとうございました。

空気が澄み渡った冬には三丁目団地にも富士山が美しい姿を現します。富士山は四季折々に変化し、住民の目を楽しませてくれます。

団地の再開発で、この美しい姿が失われなければよいのですが。

旧高島平第七小学校は、すでに廃校となっています。地域のサロン活動の拠点として使われていましたが、昨年からPCR検査センターとなっていました。いまは出入りする人もなく建物は朽ち果てて、以前の面影はまったくありません。板橋区はここを高島平再生の「種地」としていますが、放置されたままの小学校は廃墟のようになり、かつて子どもたちが喚声を上げて走り回ったグラウンドは雑草が伸び放題になっています。高七小の前を通るたびに心が痛みます。それでも春になると高七小の前の桜並木だけは変わらずにみごとな花を咲かせています。(2021年3月)

高島平三丁目の緑地帯には四季折々に様々な花が咲きます。今年もつつじの花が美しく咲きました。

緑地帯にはお散歩をする人、ジョギングをする人などがうつろいゆく四季の花々を楽しんでいます。

外国人が日本で暮らすためには出入国在留管理庁の出先機関である地方出入国在留管理局から目的別の在留資格を取得する必要があります。例えばインド料理であれば技能の在留資格、ITエンジニアであれば技術・人文知識・国際業務の在留資格です。一方で、1980年代後半以降、日本で就労する外国人が増加しており、就労できる在留資格が認められないままに日本で働く外国人もいます。日本の産業・経済がこうした人々を求めているからです。在留資格を持たない外国人は、摘発されれば収容―送還になります。本年3月、名古屋入国管理局に収容されていたスリランカの女性が亡くなりました。女性は体調を崩し、収容所職員に何度も適切な治療を求めていましたが、残念ながら治療を受けられずに死亡しました。少子化と高齢化が同時進行している日本では海外から不足する労働者を受け入れざるを得ません。受け入れた外国人をあたたかく迎え入れる必要があります。

高島平三丁目自治会の厚生部が運営しているサロンです。20数年続いており、高島平でも古いサロンとして

有名です。火曜ふれあいルームは毎週火曜日に3-10‐1号棟集会所で開催されていますが、緊急事態宣言が発

令されているため、休止しています。サロン活動はNPOや地域の民生委員によって運営されているものもあり、

広がりを見せています。

日本社会の多文化、多民族化が急速に進んでいます。1990年代初頭から日本に移住したイスラム教徒により

全国各地にモスジド(モスク)が建設されていきます。JR蒲田駅から徒歩で10分ほどのところにあるカマタ

モスジドもその一つです。親切なイマム(宗教指導者)が気持ちよくお話を聞かせてくれます。イフタルの

時期にモスジドを訪れるとおいしいご飯がふるまわれます。